大阪・西成のドヤ街と大震災 ◎5月23日◎

先日、日雇い労働者の街である大阪市西成区のあいりん地区(釜ヶ崎)で、宮城県の仕事に応募した労働者が実際には福島第一原発の敷地内で就労したことが明らかになり、問題となった。5月23日、私はこの労働者が仕事の紹介を受けた西成労働福祉センターのある、あいりん労働公共職業安定所を訪れた。

この施設が開いているのは朝6時から夕方5時まで。朝6時、寄場兼待合スペースとなっている一階は仕事を求める労働者たちでひしめき合っている。

新聞をめくる。仲間同士でタバコをふかす。売店のおばちゃんと談笑する。ヒビだらけのコンクリートの柱により掛かってうとうとする。仕事が始まるまで、彼らは思い思いの時間を過ごす。その光景は、退廃的ながらどこか懐かしい。 記憶の切れ端に辛うじてい残っているにすぎない高校時代の昼休み、夜警のバイトをしていたときの束の間の休息、あるいは友達の家で徹夜後に迎えた夜明け――そんな一場面を思い出す。

労働者たちの年齢層は幅広い。私と同年代からだいぶ年輩の方までいるが、みな一様なのは日焼けして浅黒い肌だ。これに加えて、骨ばった手の甲が屋外での肉体労働の年季を感じさせる。私は格好こそ以前遺跡の発掘調査に参加したときに着ていたヨレたシャツだったけれど、生まれつきの色白のせいでかなり浮いてしまった。

賑やかだった一階に比べ、労働者たちの仮眠所となっている二階は不気味なほど静まり返っている。仮眠所といっても、労働者たちが床のところどころに段ボールを敷いて勝手に寝ているだけだ。この「寝床」はなるべく壁際に近いところに敷かれていて、遠くから見るときちんと等間隔に並んでいる。 この一帯を歩くと、寝ている人はさておき、起きている人からはほとんど警戒に近い視線を向けられる。私があからさまによそ者ということもあるが、物を盗られないか警戒していたのだろう。何軒か(ほとんど屋台のようだが)食堂が出ていて、一心に丼をかき込み、うまそうに汁を啜る音が広い構内に響いていた。

さて、労働者たちがここで仕事を探すには基本的に三つの方法がある。第一に「相対紹介」。事業所から求人申し込みを受けた同センターが募集条件の書かれたプラカードを発行し、事業者が寄場にこのプラカードを掲示して労働者を募集する。第二に、「窓口紹介」。寄場とは別に電話で受けた求人を窓口で紹介してもらうものだ。 第三に「輪番紹介」があるが、これは特別清掃事業への登録者のみへの仕事紹介で、登録できる人は55歳以上の日雇労働者であることなど条件付き。紹介される仕事は日雇いだけでなく一定期間の契約のものもあり、内容は建設、運輸、製造、警備、清掃、林業、介護などさまざまだ。

今回問題となった原発での仕事は、もともと宮城県女川町での「災害復旧のための10tダンプの運転手(日当1万2000円、30日間)」という仕事で、これは二番目に挙げた「窓口紹介」によって紹介されたものだった。

同センターの職員は「伝えられる情報は報道されているものですべて」と言う。先日の仕事を紹介したのは確かに同センターだが、事業所自体はすでに登録されたものだったからこちらに非はないという言い分だ。(東京電力も同様、事業主の責任としている。) ただし、この職員は同時に求人を行った事業主の「北陸工機」について、あくまで建設・土木の会社で、原発での作業を主とする会社では決してないと強調した。(北陸工機に問い合わせても同様の答えが返って来るのみだった。)

労働者向けの告知などをみると、遠隔地へ就労するときの注意事項が挙げられている。基本的に労働条件を明示しない求人は要注意。雇入通知書をきちんともらうこと、交通費の支払条件をきちんと確認することなど注意が呼びかけられている。 最近は減っているとのことだが、もともと遠方での就労は現地に行くと条件が違った、交通費は自分持ちだった、などトラブルが多かったそうだ。

それでは、震災の被災地に関わる仕事はどれくらいあるのか聞いてみると、意外なことに「全くない」。いまの時期は端界期(はざかいき)といって、年度始めのため公共事業がもともと少ない時期なのだ。 四月の求人は三月に比べ、日払いの仕事は約20%、一定期間契約の仕事は約46%の減少。被災地での仕事を希望する労働者からの問い合わせを受けることも多いというが、先述のとおり今は被災地関係の求人募集どころか近隣での仕事も少ない。

先日掲載させたいただいたSさんの手記のように、一月前の時点ではボランティアがだいぶ不足しており、地震と津波による瓦礫の除去やインフラの復旧、仮設住宅の建設など、被災地で急を要する仕事は多くある。 しかし、同センター職員によればたとえ仕事があったとしても被災地へより近い東京や名古屋あたりで紹介されるはずだし、今回の一件で各事業主も慎重になるのではという。

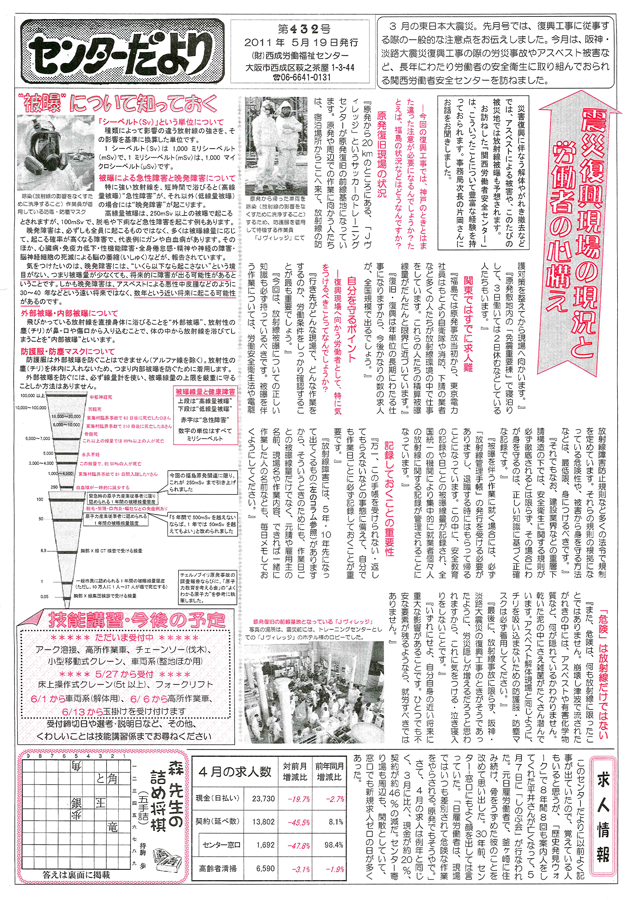

このセンターが労働者向けに発行している「センターだより」を手に取った。ざらついた紙とインクの匂いがどこか懐かしいこの瓦版は、「たずねびと」や「およびだし」から読者の詩・短歌・俳句投稿欄、詰将棋コーナーまで載った独特の誌面構成。 ペンネーム「アルミ缶23号」さんの「字を知らず 和歌も短歌もしらぬけど なぜか歌詠む 我れ六十三」という短歌には胸打たれる。「カマやん」(「釜ヶ崎」のもじりか?)なる日雇い労働者が主人公の四コマ漫画、結核検診日程も。コラムコーナーには「厚労省のホームレス全国調査の結果が公表され、大阪府のホームレス数が初めて東京都を下回った」とある。

さて、5月19日発行の第432号では「震災復興現場の現況と労働者の心構え」なるシビアな特集が組まれている。たとえば、「災害復旧現場で危険なのは放射線に限らず、アスベストや有害化学物質、乾いた泥の中には雑菌も潜んでいる可能性があるため、チリを吸い込まないための防護服、防塵マスクの着用を徹底すること」 「阪神・淡路大震災の復興工事がそうであったように、労災隠しが増えるかもしれないから気をつけよう」など、労働者たちにとって実用的な内容だ。「被曝について知っておく」と題して浴びた放射線量が身体に与える影響も説明されている。センターによると、これはあくまでこれから被災地での復旧作業が増えた場合に備えての啓発が目的で、今回の一件とは無関係とのこと。

「食堂」で食事をする労働者のJさんと話をした。「(原発での就労の一件は)まぁ、しゃあないわな。そいつと同じ立場やったら自分も原発で仕事しとったわ。放射線ゆうても、別にすぐ死ぬちゃうやろ。稼ぐチャンスや」Jさんはカラカラと笑う。「原発でなきゃそこまで取り沙汰されることもなかったンやないの?」と隣から口を挟んだのはRさん。 二人ともこうした生活は長いそうで、いわばベテランだ。年齢は40代から50代の間くらいだろうか。被災地でのボランティア活動に話が及ぶと、「アイツらはいいわ。カネいらんのやろ? こっちはとにかく仕事せな生きていかれへん」とJさん。

身銭を切ってまで志願して、被災地へ向かうボランティア。一方で、生活のためには原発での作業も辞さない気概の日雇労働者。西成の労働者たちにとって、その日暮らしの危うさは昨日今日に始まったわけではない。この仕事寄場の光景も、変わらず続いていくだろう。

さきほどのセンターだよりの下端に、先日亡くなった釜ヶ崎の住人で元日雇労働者の平井さんという方が、生前よく「日雇労働者は、現場ではいつも差別されて危険な作業をやらされる。原発でもそうやで」と口にしていたという話が載せられていた。 西成の労働者が福島第一原発で就労したことも、根本的にはこうした日雇労働者たちの立場の弱さと関わっているのかもしれない。今回の一件はこの街、如いては現代の日本に深く根差した問題の、氷山の一角にすぎない。

(文責 : 稲葉秀朗)