福島・福島第一原発半径20km圏内リポート ◎4月7日◎

4月8日現在、福島県南相馬市は福島第一原発から半径20km圏内の避難指示区域、半径20~30km圏内の屋内退避区域、半径30km圏外の避難指示がない区域の三つに分断されている。 半径20km圏の境界には各道路に警察の検問所が設けられ、特別な理由がない限り立ち入り禁止となっている。4月7日、私は編集部の斉藤光平と共に、南相馬市在住のTさんの自動車に同乗させていただき、この半径20km圏内へ足を踏み入れた。

検問所では、警察官が厳しい口調で立ち入りの事情を尋ねてきた。彼らは制服姿でマスクをかけており、防護服は着ていない。 Tさんが、自宅の様子が心配なので見てきたい、必要なものを持って帰りたい、ガスの元栓を閉めてくるよう頼まれた、など用件を挙げると、警察官は免許証を確認した上で、しぶしぶ立ち入りを許可した。

「今日入れたからといって、明日入れるというわけではありませんからね。それに、もし一時間後にでも政府からの指示でこの圏内も強制的に避難、ということにでもなれば、すぐに出てもらうことになりますよ。 今回だけですべての用事を済ませてください。それと、外にあるものは2~3週間放射性物質に晒されていますから、絶対に持ち出さないでください。他の人にも迷惑がかかってしまいます」

こうして、我々は20km圏内へ車を進めた。

検問の様子(これは20km圏内からの帰路の写真)

検問の様子(これは20km圏内からの帰路の写真)

今回は南相馬市の原町区から小高区へ入り、10km圏内手前あたりまで南下した。傾いた電柱や倒壊した家屋など地震被害と思しき光景に加えて、ほぼ常磐線の線路を境に海側では津波の惨状が生々しい。横転した自動車や倒壊した古い家屋のほか、材木の破片が散乱したままにされている。 Tさんは知人の経営する商店や事務所が被害を受けた様子を見るたびに落胆し、幼いころから見慣れていた光景がすっかり変わってしまったことに愕然としていた。

小高の津波被害の状況

小高の津波被害の状況

小高区の浦尻地内にある井田川浦干拓地は、大正8年(1929)から昭和4年(1929)にかけて干拓工事が行われ、それ以降は水田として利用されていた。 しかし、今回の津波のために干拓地はふたたび海水に覆われてしまい、Tさんの義理の父は「浦尻がむかしに戻ってしまった」と言ったそうだ。眼前に広がる水没した浦尻の光景に、Tさんは「東北が壊れた……」と呟いた。

水没してしまった浦尻

水没してしまった浦尻

地震後の航空写真(グーグルより)、上の写真は赤丸の地点で撮影

地震後の航空写真(グーグルより)、上の写真は赤丸の地点で撮影

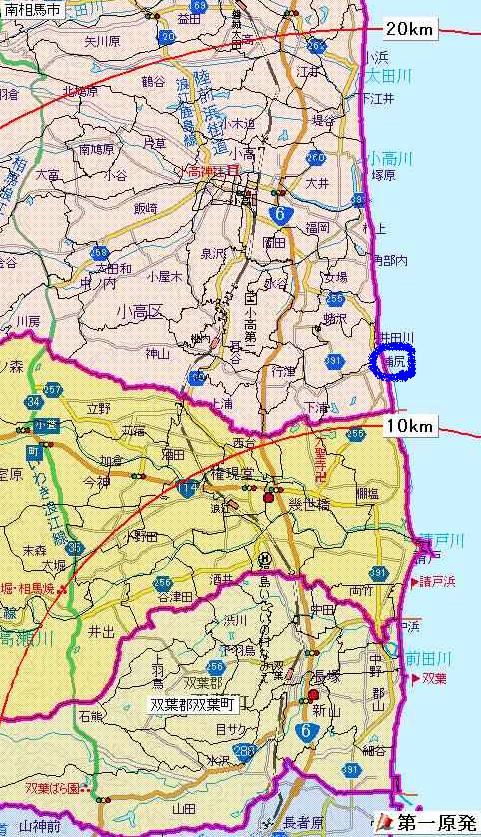

原発からの距離が示された地図本記事の写真は主に小高区で撮影したもの。また、「浦尻」の表示を青丸で囲んだ。

原発からの距離が示された地図本記事の写真は主に小高区で撮影したもの。また、「浦尻」の表示を青丸で囲んだ。

前日、我々がTさんと出会った原ノ町駅前の居酒屋の御主人はこの20km圏内区域で自身の親族のご遺体を発見したが、警察が20km圏内であることを理由になかなか引き取りに来てくれなかったそうだ。「おぶってでも帰る」と言って、ようやく来てもらったという。 本日4月8日の報道によれば、7日から福島県警と警視庁が合同で10~20km圏内の行方不明者の集中捜索を行い5人の遺体を発見したとされており、ようやく遺体の捜索が本格的に始められつつあるようだ。

東日本大震災の発生からもうすぐ一月が経つ。私は今回宮城県の岩沼、荒浜や福島県の相馬など、各被災地で、徐々にではあるものの地震や津波による瓦礫の除去や行方不明者の捜索が進められている様子を見た。しかし、この20km圏内では原発事故にともなう避難指示のために、こうした作業が圧倒的に遅れている。 陥没したアスファルトの車道にはいまだに注意標識も立てられていないところが多々あり、路上に散らばったままの崩れ落ちてきた屋根瓦もみられた。国道6号線では瓦礫と土砂のために通れない箇所もあり、ユンボが除去作業を行っていた。

瓦礫除去を行うユンボ(国道6号)

瓦礫除去を行うユンボ(国道6号)

この区域では現在も自宅で生活している人がいるというが、防護服姿の人が運転する自動車数台、瓦礫の除去作業をするユンボ、屋外で作業する人数名を除いて人の姿を見ることはなかった。 こうした状況下では空き巣狙いが入らないとも断言できず、もし今後も避難が長引いてこの区域の放置が続けば無法地帯となる懸念がある。政府は一時帰宅の検討もすすめているというが、避難住民の安心を担保するためにも徹底した管理策を示す必要があると感じた。ペットや家畜が野放しになっているという話も聞いていたが、草を貪る豚や車道を駆ける兎を見た。

屋外にて作業する人

屋外にて作業する人

豚。奥の一匹は衰弱している

豚。奥の一匹は衰弱している

兎

兎

何より、考えねばならないのはこれからのことである。まず「原発に近づくだけで被曝」という状態が取り除かれなければならないが、その後どうするのか。南相馬市に関していえば住民の約4人に1人が65歳以上と高齢化が進んでいるのが現状で、もしも原発事故を契機にますます若者が離れていくことになれば高齢者が取り残されてしまう。加えて、放射能汚染が産業に与える影響も正確には把握しきれていない。

現在、この区域や近隣に暮らす人々、あるいは避難生活を送っている人々の不安はとてつもなく大きいだろう。いま町の様子はどうなっているのか。避難生活はどれだけ長引くのか。検出される放射線量の値は安全なのかどうか。それが、今後の生活に具体的にどのような影響を与えうるのか。あるいは、そもそも自分の知りたい情報は、どの情報源を参照すればよいのか。政府や東京電力、メディアが彼らの欲する情報をどれだけ提供しているかとなると、私は疑問を抱かざるをえない。

『ドライ』編集部では今回の東日本大震災について、3月下旬から4月上旬にかけて浦安の被害状況見聞、さいたまスーパーアリーナの避難生活調査、宮城・福島の被害状況調査を行った。各項については記事の準備が整い次第順次ブログ等で公開していきたいが、取り急ぎ最も速報性を要すると思われる福島第一原発半径20km圏内の様子をここに報告した。最後に、今回取材に協力していただいたTさんに心より感謝したい。

(文責:稲葉秀朗 | 取材:稲葉秀朗、斉藤光平)