広島・平和記念資料館にて ◎3月22日◎

「原爆の子の像」前で記念撮影する若者たち

広島市街の様子は平穏で、就職活動に勤しむ学生も多く見かけた。しかし、市街地の一部には米と電池の不足が及んでいた。関東の親戚や友人に送る人が多いためだという。

現在、原爆の爆心地付近は平和記念公園として整備されているが、楽しげな観光客の姿を見つめていると胸中複雑である。 今回8年ぶりに原発ドームや平和記念資料館をじっくりと回って驚いたのは、当時「今後75年間草も生えない」とまで言われた広島の、戦後の復興の早さだった。 1949年には広島を「恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴」として建設することをめざす広島平和記念都市建設法が制定され、平和記念公園の整備が始まっている。 ただし、この時点ではGHQのプレスコードのため原爆の被害が詳しく報じられていなかった。プレスコードは1952年のサンフランシスコ講和条約の発効によって失効し、ようやく『アサヒグラフ』などが特集を組むことになる。 1958年には広島市の人口や工業生産の水準が戦前の状況を上回り、「広島復興博覧会」が開催された。当時の絵ハガキなどにはすでに原爆ドームの写真が使われている。

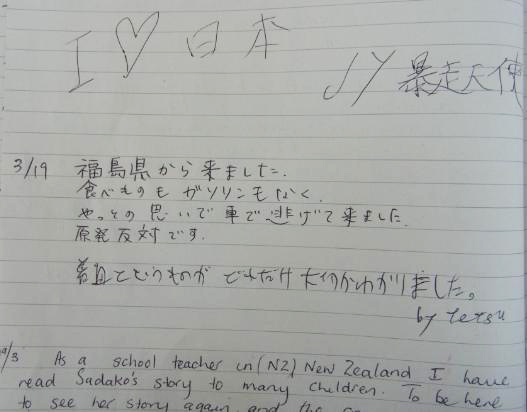

「対話ノート」の書き込み

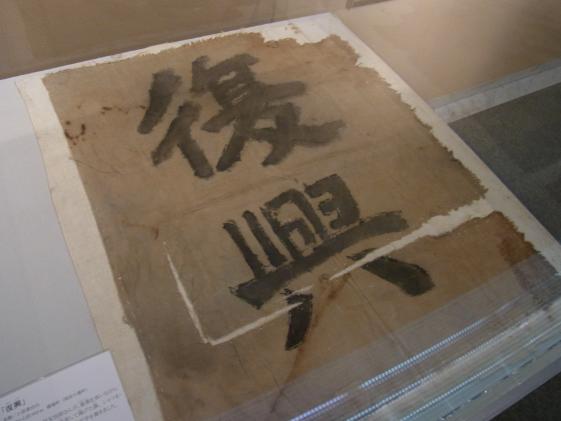

復興の旗

館内の対話ノートをめくっていると、すでに宮城や福島から避難してきた方の書き込みが多く見られた。「原発はこわいです」「故郷が広島のように復興できることを祈っています」「平和に携わる仕事がしたいです」――など。 我々日本人の心底には、広島と聞けば原爆を思い浮かべてしまうほど幼少期からの刷り込みがある。今回の原発事故では放射線の影響について、無意識のうちにどこかで「ヒロシマ」や「ナガサキ」を思い起こしている人も多かろう。

しかし、原子爆弾も原子力発電所も仕組みは似ているというが、両者の違いははっきり認識し、峻別して語らねばならない。戦争兵器として使用された原爆と違い、原発は我々の生活に根差す存在だ。 電力という面でも、雇用という面でも、原発のおかげで生活が成り立っている人は多い。ただ原発を責めれば解決する問題ではない。広島市内の古書店の店員は、被爆体験のある方が「いきなり原発をなくせといっても、そんなことできるわけはないよなあ」と話すのを聞いたそうだ。

印象に残ったのは、資料館の新収資料として展示されていた「復興の旗」だ。8月6日に広島で被爆したある一家の父親が、重傷を負いながらも自分のシャツを破いて焼け炭で「復興」と書いて掲げ、家族を励ましたというものだ。 この父親は9月に亡くなったが、その息子が旗を受け継いで資料館に寄贈したのだという。瓦礫を前にして復興を決意した父親に想いを馳せながら、この日の夜、私は東京へ戻った。

(文責 : 稲葉秀朗)